广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈

广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈广昌失守引发长征序幕!蒋介石碉堡战术压制红军李德盲目策略后果惨烈中国革命史长河中,并非所有转折都如拂面细雨般悄然无声,更多的是伴随着沉甸甸的代价,于历史的洪流中激荡开来。1934年的广昌保卫战,便是这样一场让人心头沉重,难以轻易翻过的一页。这场战役本身固然惨烈至极,但其更为深刻的意义,在于它无情地揭示了红军在第五次反“围剿”中,陷入一个由战略判断失误、外国干预、敌我力量悄然变化以及物资极度匮乏共同织就的系统性困境。

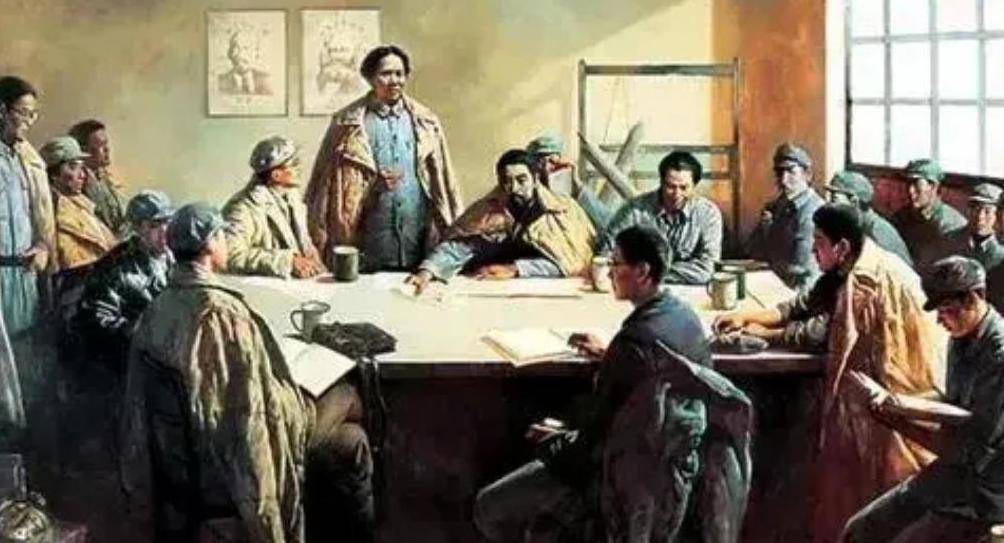

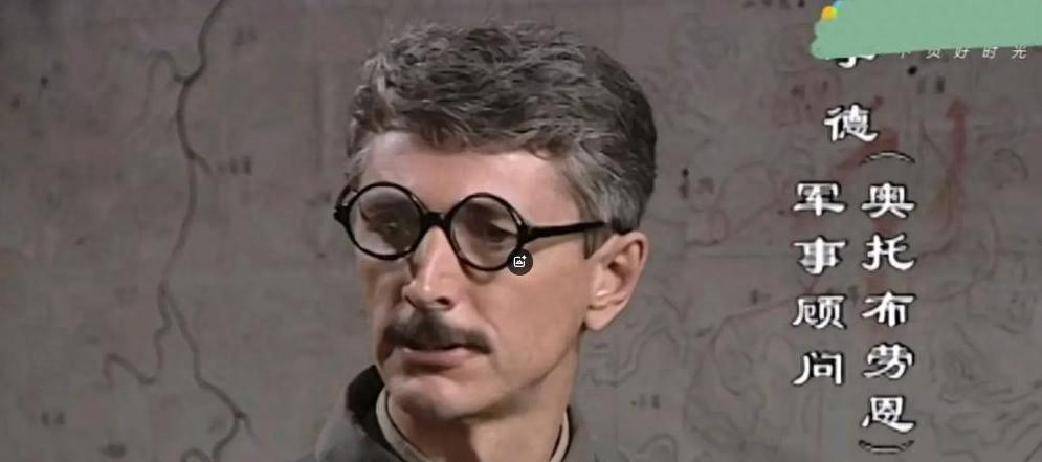

在战术与战略的宏伟图景中,红军高层并非铁板一块,而是存在着尖锐的分歧。,这位长期在井冈山和赣南地区浴血奋战的将领,其游击战思想深深植根于对中国复杂地形以及农民战争特性的深刻洞察——即“避实击虚,灵活机动”,充分利用山区优势与群众基础,直击敌人的要害,而非进行无谓的正面硬拼。然而,这套行之有效的方略,在1933年后逐渐被边缘化,其中一个重要的转折点,便是共产国际军事顾问李德的到来。这位毕业于苏联陆军大学,曾在第一次世界大战的欧洲战场历练过的德国人,坚信战争应当遵循“正规军原则”,极力主张构筑坚固的防御工事,以正面阵地战迎击敌人,将江西丘陵地带视为可供大规模设防的平原。

然而,中国南方独特的地理与经济现实,与欧洲战场存在着天壤之别。江西崎岖的山路,在连续阴雨的侵袭下变得泥泞难行,严重制约了重型武器的部署与后勤补给的畅通。更何况,苏区的工业基础几乎为零,根本无法支撑起类似欧洲战场上铁路与工厂所能提供的长期阵地战的后勤保障。更令人扼腕的是,这种与地理经济现实脱节的战略,竟被博古、王明等“左”倾领导者奉为圭臬,成为了第五次反“围剿”的核心指导思想,直接扼杀了所倡导的游击战路线。由此,红军被动地失去了战略主动权,被迫陷入一场以消耗为主、被动防守的泥潭。

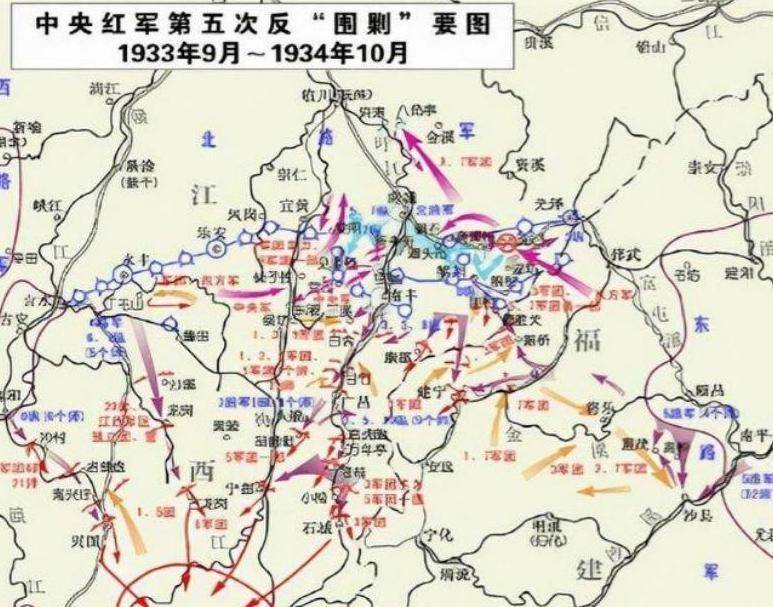

与前几次反“围剿”相比,军在此阶段的作战方式发生了颠覆性的改变。蒋介石放弃了过去那种急于求成的冒进策略,转而采用了“碉堡推进”的战术。其核心在于,每推进一里地,便构筑一座坚固的碉堡,如此层层推进,如同蜘蛛网般将苏区层层封锁。仅仅在江西境内,便在短时间内建起了五千三百多座各式碉堡。这种封锁,不仅是军事上的,更是经济上的。碉堡的密集部署,彻底切断了红军赖以生存的交通与运输生命线,使得粮食与药品无法顺畅地运入苏区,甚至连民众的支持与援助也被无情隔绝。

这种封锁带来的直接且毁灭性的后果,便是物资的极度匮乏。苏区人口从曾经的数百万急剧锐减至三百多万,耕地荒芜,粮食颗粒无收,战士们只能以炒米、树皮充饥。药品更是稀缺之极,部队中的伤员,伤口只能用简陋的盐水进行清洁。弹药的补充,几乎完全依赖于战场缴获,部分部队甚至被迫使用自制的土制火炮,而这些简陋的武器,往往因无法承受压力而炸膛,给部队带来不必要的伤亡。在以阵地战为主要模式的消耗战中,这种后勤条件的恶劣,无疑是致命的——阵地战本就要求稳定、持续的物资供应,而红军恰恰缺乏这一最基本的生存条件。

1934年4月,地处江西的广昌,连绵的阴雨将本就崎岖的山路变得泥泞不堪,沉重的迫击炮只能依靠人力艰难地搬运至阵地上。面对军如潮水般涌来的围攻,红军集中了当时几乎所有能够调动的兵力,在此坚守了十八个昼夜。在激烈的战斗中,红军不幸陷入了李德所极力推崇的“短促突击”战法,导致主力部队被分割包围,无法形成有效的相互支援。广昌最终的失守,不仅仅是一个重要的战略要地的丢失,更标志着中央苏区北大门洞开,自此,红军在战场上再也无法寻回曾经的战略主动权。

战役结束后,无数的声音将失败的矛头指向了李德,但实际上,问题远比这更为深层。对苏联模式的盲目迷信,与对中国具体国情的军事方案的忽视,共同酿成了这场战略上的硬伤。而蒋介石的碉堡封锁战术,在经济与军事的双重夹击下,将苏区变成了一座孤岛,使其渐渐失去了自我修复与发展的能力。

一场战役的胜败,往往并不仅仅取决于枪炮的较量,更关键的是在情报与信息的获取层面。红军曾经拥有一支精锐的电台部队,他们肩负着监听敌方无线电信号的重任,为战术部署提供至关重要的信息依据。然而,由于长期缺乏必要的维修配件,部分损毁的设备无法得到修复,导致红军在情报上的优势迅速丧失。与此同时,军经过庐山军官训练团的系统性培训,其各级指挥员的战术素养得到了显著提升,形成了对红军的正面压制。

在人力资源方面,苏区青壮年几乎被征召殆尽,部队中出现了十四五岁的少年兵。尽管这些年轻的战士在枪林弹雨中展现出了惊人的勇气,但他们的出现,却也无情地暴露了兵员枯竭的无奈。这种状况在广昌保卫战中尤为突出——当经验尚显不足的年轻士兵,面对装备精良且战术日益成熟的敌军时,任何顽强的防线,在敌人强大的攻势下,都显得异常脆弱。

广昌的失守,并非这场悲壮历史的终结,而是漫漫长征的前奏。到了1934年秋,中央高层清晰地意识到,苏区已无法再依靠防守自保,遂毅然决定进行战略转移。10月的瑞金,细雨纷飞,这座曾被誉为“红都”的城市,目睹了红军战士们将所有无法带走的物资焚毁或掩埋的场景。战士们悄无声息地收拾着简陋的行囊,不少人在离开前,都默默地回望了红军医院的方向——那是他们多年来守护的家园,如今却不得不忍痛割舍。一场前所未有的伟大征程,就这样在这一刻,从瑞金的细雨中拉开了序幕。

要深刻理解广昌保卫战及其背后战略失误的根源,必须将其置于更宏大的制度背景下进行审视。在当时的中国事务中,共产国际拥有极高的影响力,其军事顾问的意见往往具有决定性的分量,即便这些意见与本地的实际经验相悖,也必须坚决执行。这种对外部力量的过度依赖,在特定时期可以争取到宝贵的国际援助,但在战略方向出现偏差时,则会酿成无法挽回的严重后果。此外,蒋介石推行的碉堡战术,是在中国战场上一次集中的近代防御工事思想的应用,这与清末、北洋军时期的传统防御战术有着本质的区别——它并非追求短时间内击溃敌人,而是通过持续不断地压缩敌人的生存空间,最终迫使敌人在人力与物资的双重消耗下,自行崩溃。

从直接的战果来看,广昌保卫战是红军在第五次反“围剿”中一次极为惨重的失利,其影响直接催生了中国工农红军的战略大转移——长征。然而,其更为深层的历史意义在于,它让人们深刻地认识到,照搬外部模式与忽视本土实际经验相结合的冲突,其后果可以是致命的。军事上的主动权,不仅取决于战术的灵活多变,更依赖于情报的优势以及后勤的有力保障。一旦这些关键要素遭到系统性的削弱,纵使拥有再英勇的士兵和再顽强的意志,也难以扭转最终的结局。

史料清晰地表明,这场战役及其前后的一系列战略决策,既是国际主义路线与中国本土战争经验碰撞的产物,更是中国革命在摸索前行过程中,所付出的沉重学费。今天,当我们回望这段波澜壮阔的历史,更能清晰地体悟到,在复杂多变的战争环境之中,战略谋划的适配性,往往比理论的完美性,更能决定一场战役乃至一场革命的走向。返回搜狐,查看更多

客服电话:020-2859-3432